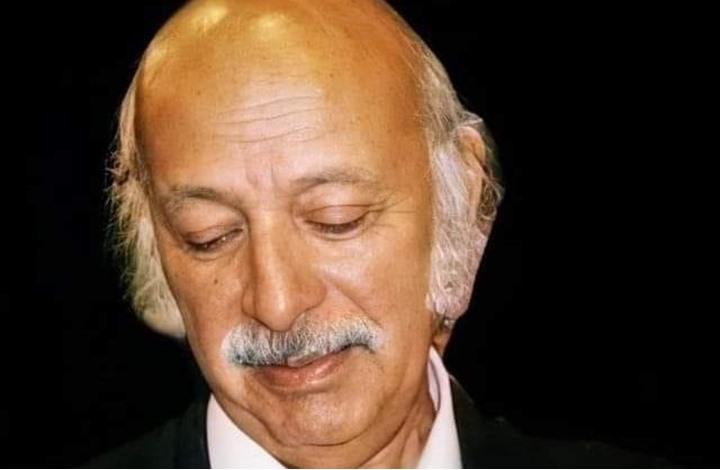

طوى الموت في مستشفى بإمارة الشارقة، أول أمس الجمعة، اليومَ الأخيرَ للشاعر مظفر النواب في عالمنا، لكن هذا الحدث الحزين كان مناسبة لفتح ملايين الصحائف، كتبتها بألم وفي بضع ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضمائرُ قرّائه في مشرق العالم العربيّ ومغربه لحظة وصول خبر رحيله إليهم، برغم توقّع صوت ناعيه في أيّة لحظة منذ نحو عقدٍ من الزمّان، أمضاه رهينَ فراشِ مرضِه العضال في مدينتيه الأثيرتين بعد بغداد: دمشق وبيروت، ثمّ في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة التي خفّفت رعايتُها الاستثنائيّةُ من آلام مرضه وشيخوخته، فهذا الشاعر- الذي سنتناول في هذه المقالة الرثائيّة الاستذكاريّة محطّاتٍ بارزةً في حياته وشعره، مع لمحات غيرِ معروفةٍ من بواكير شبابه اختزنتها ملفّتُه الشخصيّةُ في كلّيّة الآداب ببغداد التي تخرّج فيها سنة 1953- قضى سحابة عمره مغترِباً عن بلاده كمعظم رموز الثقافة فيها، وهو من بين عددٍ محدودٍ من الشعراء العرب الذين كانت حياتُهم مصداقاً لشعرهم، وشعرُهم مصداقاً لتجربة حياة لم يوفّروا مساحةً منها لسوى الشعر الذي أخلصوا له، فكانت الكتابة خلاصاً فرديّاً يطمح بخلاص جماعيّ، ولذلك فليس غريباً أن يحافظ مظفّر النوّاب، من بين قلّةٍ من الشعراء، على أيقونةٍ شخصيّةٍ مقدّسةٍ بقيت بلا ثلمة، وكان في يوم موته قد تجاوزت سنيّه التسعين بعام كما تؤكّد وثائق ملفّته، في حين تحطّمت غيرها أشلاءً في بواكير التجربة

أحياناً.

ولعلّه أيضاً من بين الشعراء النادرين الذين حازوا شهرةً كبيرةً في الجمع بين كتابة الشعر الفصيح والشعر الشعبيّ، وهو من القلّة- أيضاً- التي كان الرفضُ والتمرّد على السلطة وهجاؤها طابعاً عامّاً لكلّ ما كتب منحازاً للفقراء والمحرومين أمام سطوة حكّام لم يرحمهم شعرُه طوالَ عقودٍ ما أسهل أن يدفع الشاعرُ فيها حياتَه من جرّاء كلمة نقد، ولعلّه- أيضاً- من بين الثُلّة القليلة التي قبضت على جمر ما تؤمن به في كلّ الظروف والمتغيرات، فكانت صفحته تكتنز ببياض المواقف، وإن دفع ثمن ذلك مع كثيرين في مفارقات المصائر غير المتوقّعة في عالمنا العربيّ، تراوحَ بياضُهم بين النصاعة حتّى تخوم المناطق الرماديّة، وآخرين تجاوزوا منطقة الرماد الملتبسة للسواد المحض أحياناً.

جذور الرفض

توارث النوّاب جذور الرفض من تاريخ عائليّ ثرّ، إذ فرّ أسلافُه، كما تقول مرويّاتُهم، في العصر العبّاسيّ هاربين إلى الهند من عسف الحكّام، وحين احتلّ البريطانيّون الهندَ، وكان أحدُ أجداده يُدير مقاطعةً فيها وأبدى رفضه لهيمنتهم، نفَوْه منها، فاختار بلادَ أجداده، فجاء العراق وسكن الكاظميّة، ليولد فيها مظفّر سنة 1934، كما تقول مصادر دراسته، أو سنة 1931 كما تُظهِر وثائق قبوله في كلّيّة الآداب التي سنكشف من خلالها في هذه المقالة عن لمحات مجهولة من حياته، وشاء له قدرُه أن يكون سليلَ أسرةٍ ارستقراطيّةِ تتّسم بالثراء العريض والاهتمام بالثقافة والأدب والفنّ، قبل أن تفقد فجأةً وفي أوّل شبابه كلَّ ثروتها، ليظلّ النوّابُ لصيقاً بالفقراء حياتَه كلّها اختياراً قبل أن يكون

اضطراراً.

إذا شئنا أن نلخّص حياة الشاعر، فلنا أن نسرد قصّة انتمائه اليساريّ، وإذا أردنا أن نستذكر تاريخ الحزب الشيوعيّ العراقيّ، فيمكننا أن نكتفي بسرد محطّات حياة قرينه الشاعر. فقد ولدا معاً في ثلاثينيّات القرن الماضي، وعاشا محطّات التنكيل والاغتراب

نفسها.

ماذا تضمّ ملفّتُه في كلّيّة الآداب

إنّه لمن حسن الحظّ في بلادنا، التي تتعرّض فيها الوثائق للحرق والإتلاف والإهمال المقصود أحياناً، وتتربّص بها كثيرٌ من الآفات، أن تنجو ملفّة الشاعر المُطارد بجامعة بغداد من هذه المصائر، فأعثرُ عليها شخصيّاً- بعد بحثٍ وتقصٍ طويلين- محفوظةً تحت عنوان «مظفّر عبد المجيد النوّاب»، برقم

34/ 321271، وفيها وثائق تغطّي بواكير شباب الشاعر في سنيّ دراسته الثانويّة فالجامعيّة ثمّ تخرّجه من كلّيّة الآداب. وسأستعرض في عُجالة هذه الوثائق، ولعلّي أعود إليها في مناسبة لاحقة لأقدّمها على نحوٍ فيه شيء من

الاستفاضة.

تضمّ الملفّة ست عشرة وثيقةً تقع تواريخ صدورها بين سنة 1949 و 1971، أوّلها شهادة صادرة عن مركز شرطة السراي في بغداد بتاريخ 17/ 8/ 1949، تؤكّد بأنّه «ليس محكوماً عليه في أيّة جريمة جنائيّة في العراق» وعليها صورة شخصيّة له، ووثيقة أخرى تخصّ سلامة موقفه الجنائيّ، صادرة عن مديريّة شرطة لواء بغداد يوم 22/ 8/ 1949، جاء فيها: «فقد تحقّق لدينا بأنّ الشخص المدعوّ مظفّر عبد المجيد النوّاب حسن السلوك والأخلاق، وقد مُنحت هذه الشهادة بناء على طلبه وموافقة مديريّة التحقيقات الجنائيّة بكتابها المرقّم 15154 والمؤرّخ في 18/ 8/ 1949».

وهنالك أيضاً وثيقته المدرسيّة التي تحوي درجاته في الثانويّة لدى تخرّجه سنة 1949، وهي صادرة بالعدد 1664 عن مديريّة ثانويّة الكرخ الرسميّة للبنين بتاريخ 14/ 9/ 1949، وموجّهة إلى كلّيّة الآداب والعلوم، وتبيّن أنّه أكمل الصفّ الخامس (وكان هو الصفّ النهائيّ للثانويّة في ذلك العهد قبل أن يصبح الصفّ السادس فيما بعد)، وتُظهر الوثيقةُ أنّه تخرّج في القسم العلميّ وليس الأدبيّ كما هو متوقّع، بمجموع بلغ 424 وبمعدل أقلّ من 59 %، وأنّ درجاته في المواد السبع جاءت كالآتي: اللغة العربيّة 73 %، اللغة الإنكليزيّة 70 %، الهندسة المجسّمة 66 %، الجبر والمثلّثات 62 %، الكيمياء 53%، الحيوان والنبات 50 %، الفيزياء

50 %، وتكشف هذه الدرجات عن عدم توفيق النوّاب (أو والده) في اختيار القسم العلميّ، فقد تراوح مستواه في دروس الاختصاص بين المقبول والضعيف.

وهنالك وثائق أخرى تتعلّق بقبوله في كلّيّة الآداب سنة 1949، ويظهر في استمارة قبوله في الكلّيّة أنّ تاريخ ولادته هو سنة 1931، وعنوان سكنه في محلّة الشيخ بشّار بالكرخ، في الدار المرقّمة 20/ 15، وأنّ والده يعمل (ملّاكاً).

وتكشف وثيقة موقّعة منه بتاريخ

14/ 5/ 1952 عن ظروفه الاقتصاديّة ومدى قدرته على دفع تكاليف الدراسة في كلّيّة الآداب، فقد كتب النوّاب بخطّ يده يقول: «أتعهّد بدفع الباقي من الأجور الدراسيّة 1951 – 1952 والبالغة ثلاثة دنانير (3/دينار) إلى ملاحظ الكليّة الأستاذ سليمان العيسى بمجرد عودة والدي».

وثيقة تكشف عن بدء نشاطه السياسيّ

وقبل تخرّجه من الكلّيّة بشهرين، تنفرد وثيقة مهمّة صادرة عن عمادة كلّيّة الآداب والعلوم بالعدد 778 وبتاريخ 16/ 3/ 1953، بالكشف عن بدء نشاطه السياسيّ، فقد وجّهت العمادةُ له قراراً بفصله لمدّة شهر واحد، وجاء في مسوّغات القرار: «بالنظر لاقتناع الهيئة التدريسيّة بكلّيّة الآداب والعلوم باشتراكك في حوادث سبّبت عرقلةَ الدراسة فيها، فقد قرّرت الهيئةُ فصلَكَ لمدّة شهر، ويجوز النظر في إعادتك بعد شهر بقرار خاصّ وتعهّد خطّيّ، وقد اقترن ذلك بمصادقة مجلس التعليم العالي وموافقة وزارة المعارف»، ويبدو أنّ العمادة لم تشأ أن تذكر في وثيقة رسميّة السبب الحقيقيّ للفصل، وهو ما يُعرف في التاريخ السياسيّ للبلاد بانتفاضة 1952 التي ابتدأها طلبة كلّيّة الصيدلة والكيمياء بإضرابٍ يوم 26/ 10/ 1952 بسبب إجراءات إداريّة اتخذها عميد الكليّة، وما لبثت الاحتجاجات الطلّابيّة أن امتدت إلى الكلّيّات الأخرى برغم التراجع عن الإجراء الإداريّ وعزل العميد بعد ثلاثة أسابيع من بدء الاحتجاجات، ثم توسّعت مطالب المحتجّين- الذين شاركتهم فئات اجتماعيّة أخرى وناشطون سياسيّون في تظاهرات صاخبة عمّت بغداد وبعض المدن الأخرى- إلى الشأن السياسيّ العامّ بالمطالبة بالانتخابات المباشرة والمناداة بسقوط النظام السياسيّ القائم، وقد أدّت الاضطرابات في بغداد إلى الاصطدام بالشرطة وتسبّبت مظاهر العنف المتبادل إلى إسقاط الوزارة بعد سقوط قتلى وجرحى وحرق مركز شرطة وبضع عجلات للشرطة، وتذكر المصادر أنّ الخسائر البشريّة الناجمة عن هذه التظاهرات والاصطدامات بين يوم 20 و24 تشرين الثاني 1952، بلغت 27 قتيلاً بينهم أربعة من أفراد الشرطة، فضلاً عن إصابة أعداد مضاعفة من الطرفين.

مفارقات في تقييمه ودرجات تخرّجه

وهنالك وثائق ذات صلة بتخرّجه سنة 1953، مع شهادة التخرّج والتقييم في مراحل دراسته الجامعيّة، ويكشف تقييمه العامّ في السنوات الأربع عن مفارقات تستحقّ التوقّف عندها، فمثلاً أنّه حصل في السنة الأولى على تقييم (مقبول) في الأدب وتاريخه، في حين حصل على (جيّد جدّاً) في الفرنسيّة والفلسفة، وتقييم (جيّد) في النحو والتاريخ والبلاغة واللغة الإنكليزيّة. وفي السنة الثانية

(1950 – 1951) تراجع مستواه العامّ، فحاز على تقييم (جيّد) في مادّتي: التاريخ الإسلاميّ، والقرآن والحديث، فيما حاز على (مقبول) في الموادّ الأربع الأخرى، وهي: تاريخ الأدب، والنحو والعروض- وهو ما يشكّل مفارقة في سيرة شاعر- والمنطق، واللغة الإنكليزيّة.

وتحسّنت درجاته في السنة الثالثة (1951 – 1952) فقد حصل على 80 % في اللغة الفارسيّة، و79 % في البلاغة، و73 % في الفلسفة الإسلاميّة، و74 % في القرآن والحديث،

و71 % في التاريخ الإسلاميّ وكذلك في النحو، أمّا اللغة الفرنسيّة فتراجع فيها بحصوله على 68 %، وظلّ تاريخ الأدب عقدته بحصوله على أقلّ الدرجات فيه 68 %.ويبدو أنّه بذل مجهوداً كبيراً في السنة الرابعة والأخيرة (1952 – 1953) برغم الأحداث الجسام التي مرّت بها البلاد، فحصل على الدرجة الكاملة في البلاغة 100 %، و83 % في اللغة الفارسيّة، وحسّن درجته في تاريخ الأدب والنصوص فبلغت 79 % ولعلّ وجود النصوص هو ما ساعده على ذلك، وحاز على 75 % في اللغة الفرنسيّة وكذلك في مادّة الحضارة الإسلاميّة، لكنّ درجته في النحو ظلّت ضعيفة فحصل على 69 %، وفي مادّة (كتاب قديم) كانت درجته الأقل 60 %.

فكان التقييم النهائيّ له دارساً لآداب اللغة العربيّة هو (جيّد) في هذه الوثيقة التي صدرت يوم تخرّجه في 11 حزيران 1953.

وآخر وثيقة في الملفّ كانت صادرة عن عمادة كلّيّة الآداب مؤرّخةً في 7/12/ 1971 تطلب فيها تصديق شهادة تخرّجه بناءً على طلبه، وهذه وغيرها معلومات وتفاصيل لم تُعنَ مصادر دراسته الموازية بها، مع أنّها تسلّط أضواءً ساطعة على حياته المبكّرة وتكشف عن نشاطاته واهتماماته، وتعدّ مجال إثراء كبير لكاتب سيرته الغيريّة، يمكنه أن يوظّفها في استكمال حلقات ناقصة في حياته.

أين السينما من دراما حياته؟

تصلح محطّات عدّة في حياة النوّاب العريضة الممتدّة بعد تخرّجه في كلّيّة الآداب سنة 1953 ودخوله الدهاليز المظلمة التي تتربّص بمَن يختار معالجة الشأن الوطنيّ العامّ، وانغماره الكلّيّ في عوالم الشعر، أن تتحوّل أفلاماً سينمائيّةً مثيرةً، فقد قضى الشطرَ الأعظمَ منها مُطارَداً أو مسجوناً أو منفيّاً أو مغضوباً عليه، ويكفي أن أشير هنا إلى هروبه إلى إيران من البصرة واعتقال جهاز السافاك الإيرانيّ له سنة 1963 قبل هربه للاتحاد السوفيتيّ، وتسليمه للسلطات العراقيّة التي حكمت عليه بالإعدام قبل أن تخفّف الحكم إلى مؤبّد. أو هروبه المثير من سجن الحلّة مع مجموعة من رفاقه، تمكّنوا من حفرِ نفقٍ تحت الزنزانة يؤدّي إلى خارج الأسوار، ليتوارى عن الأنظار في العاصمة، مُنتقلا بعد ذلك للعيش في أهوار الجنوب القصيّ، قبل أن يدمن حياة المنفى في بيروت ودمشق، ومدن أوروبيّة، مُلتحقاً بالجواهري والبيّاتي، وليدشن باغترابه موجةً جديدةً من الهجرة، غدت تدريجيّاً في سنوات العقد السبعينيّ كُوّةَ خلاصٍ واسعةً تسرّب منها بعده سعدي يوسف وفاضل العزّاوي وسركون بولص وعشرات من أبرز الشعراء والأدباء والكتّاب العراقيّين.

رسمَ صورةَ الحاكمِ عاريةً

تُسجَّل للنوّاب أنّه تفنّن بتصوير الحاكم العربيّ بطريقة غير مسبوقة وبتنوع صيغ مدهشٍ، بلغة تهكّميّة حادّة وقاسية تستمدّ قوّتها من استثمار مُحتَرِفٍ للمفارقات والموروث وما يتردّد في الحياة اليوميّة للناس، ولم يوفّر حتّى المسكوت عنه ليساعده في رسم صورة الحاكم عاريةً تثير سخرية الجميع، وتنفّس عن رغبات مكتومة تتفجّر استحساناً اثناء إلقائه المتفرّد، وتكون من ثمّ حديث المجالس والمقاهي والبيوت، إنّه يرسم صورةَ الحاكم بتجريدٍ يسمح بانطباق الصفات على الكثيرين من الحكّام المتشابهين سلوكاً، وإن كان من المفروض أنه يقصد أحدهم، ولعلّي لا أغالي إن قلت أنّه أحد المعاول التي هدمت ببطء صورة الحاكم المقدّسة في أذهان المحكومين في العقود الأخيرة، مستغلّاً تناقضات ظلّت تشتجر بين الأنظمة العربيّة ليمرّر من خلال منابر وفّرتها هذه التناقضاتُ، كثيراً من شفراته ليجرح بمِشْرَطِه الحادّ الجميعَ.

شاعر المنصّة

يبدو النوّاب في نسبةٍ غير قليلة من شعره السياسيّ، شاعرَ منصّةٍ أكثرَ منه شاعراً يُقرأ في مطبوع، وهو أمر سيسجّله عليه دارسوه. ولعلّه كان من بين شعراء العراق القادر على أن يمسك بالجمهور ويحفّز حماسَه بعد الجواهري في العهد الملكيّ، وزاد في ذلك أنّ له شعبيةً لا تُضاهى في البلاد العربيّة التي تناول قضاياها بكثرة والتي كشف حزن الناس يوم وفاته عن مداها، ومن حسن حظّه أنّه أدرك زمناً أصبح فيه تداولُ المرئيّات مُتاحاً لكلّ إنسان، ما يمنحه التواصل مع جمهور جديد من دون أن يخسر وسيطاً تعبيريّا متاز به.

ومع أنّه يصعب فصل همّه السياسيّ- وانغماره في الشأن العام وقضايا المسحوقين الذين مثّلهم- عن شعره، فهو يتغلغل بعيداً في كلّ مفرداته، لكنّ المتأمّل في قصائده، يكتشف إلى أيّ مدىً منحه هذا الانغمارُ والاقترابُ من الحياة اليوميّة وملاصقة هموم الناس قدرةً على أن ينطلق بشعره مازجاً العامّ بالخاصّ بلغةٍ أرادها متفرّدةً وبمعجمٍ شديدِ الخصوصيّة، تسلّلت إليه اللهجةُ العامّيّةُ واللغةُ الوسطى والاستعارات التراثيّة الموظّفة بذكاء، ليتمكّن من أن يصل بسهولة لمتلقّين بمستويات عدّة تتفاوت بلداناً وأعماراً وثقافةً وتعليماً وانتماءً طبقيّاً، حتّى شكّلَ اتجاهاً عُرف به، وقد حاول النوّاب جهده، في صوره الشعريّة وصياغاته، أن يتجاوز ما يتّسم به الشعرُ السياسيُّ عادةً من مباشرةٍ وتقريريّةٍ تُميت فيه روح الفنّ.. وسيظلّ الزمن وحده هو مَن سيحدّد مدى نجاحه في ذلك، وما قد يبقى من شعره في الذاكرة الجمعيّة مقاوماً النسيان.